Alberto Breccia, 20 ans après : entretien avec Lucas Nine

No Comments »Le 10 Novembre 1993 disparaissait Alberto Breccia. Pour le 20ème anniversaire de sa mort, j’ai contacté des auteurs de BD et plus largement des personnes qui ont été influencées par son travail. Lucas Nine en fait partie et voici la retranscription de notre entretien.

Vous pouvez lire la version originale en espagnol et encore un grand merci à Jérémy pour la traduction française.

Le jeune public argentin connaît-il encore Alberto Breccia ?

Oui bien sûr. Le jeune public le connait… tout comme le public plus ancien. Ce n’est pas un auteur aussi populaire que ceux qui publient des bandes dessinées aujourd’hui dans les journaux. Mais c’est un très bon référent, qui est cité et relu constamment.

Peux-tu expliquer quelle était sa position dans la “Historieta” (la Bande Dessinée Argentine) ?

Il avait une posture ambiguë, “el viejo” était très coquet. Ses recherches ont toujours été personnelles, mais à un moment il s’est rendu compte que la bande dessinée avait commencé à attirer l’attention de la critique : des personnes comme Massotta ou Steimberg qui avaient organisé la Biennale de l’Institut Di Tella en 69, directement influencés par la grande exposition du Louvres, par les textes d’Eco, etc.

Breccia a certainement noté une certaine part de snobisme chez une partie de cette critique, et tout en étant flatté par son attention, il se méfiait quelque peu de cet environnement. De sorte qu’il a ressenti la nécessité de se défendre de cet appareil théorique qui essayait de “définir le genre”, de le systématiser sur le papier, et d’analyser Breccia lui-même comme un drôle de spécimen.

“La BD, comme genre, ne m’intéresse pas, je ne la lis jamais”, et d’autres phrases du même style doivent être lues dans ce contexte. Par ailleurs, lorsqu’il voyait venir le cliché de “plasticien” que l’on voulait lui imposer, il s’éclipsait rapidement, se qualifiant “d’ouvrier de la bande dessinée, un travailleur qui ne pensait qu’à accumuler les planches car il avait besoin d’argent”. Autrement dit, il est toujours en train d’échapper aux catégories où l’on prétendait le ranger, exagérant parfois ses interventions afin de donner une tonalité plus tranchante à son discours. Il a la coquetterie du beau-parleur rioplatense qui se méfie des “découvreurs”.

On a souvent comparé Alberto Breccia avec Hugo Pratt : pourquoi, à ton avis ?

Breccia a mentionné Pratt comme un stimulant qui lui a permis de trouver une issue à ses expérimentations formelles les pus personnelles. Il est probable que Breccia se soit senti touché par le sobriquet de “prostituée bon marché” que lui avait donné l’italien, et que ce genre de pique lui ait donné envie d’approfondir ce quelque chose qui transparaissait déjà dans ses travaux antérieurs.

Tous deux furent à leur époque deux référents très important pour la bande dessinée argentine (Pratt a travaillé ici pendant les années 50 et le début des années 60, et c’étaient deux grands professeurs de La Escuela Panamericana de Arte), il est logique qu’il y ait eu une relation de compétition entre eux deux, et il arrive que ces relations construisent des trajectoires qui mènent on ne sait trop où. Je vois cette relation de compétition fraternelle dans quelques déclarations postérieures de Breccia l’appelant un “bon fabricant de saucisson”. Ils ont également des disciples communs. Par exemple, José Muñoz descend autant de l’un que de l’autre. Cela peut expliquer une certaine parenté qu’on leur attribue.

En quoi son travail/son approche du dessin et de la bande dessinée t’ont-t-ils influencé ?

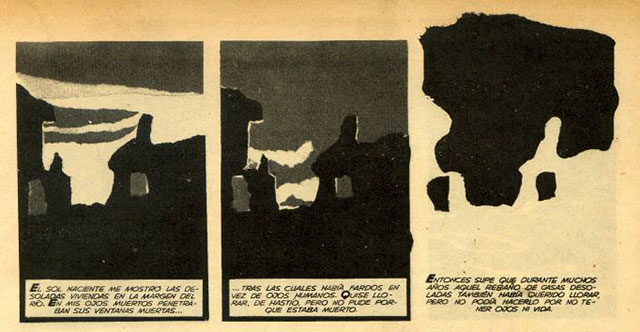

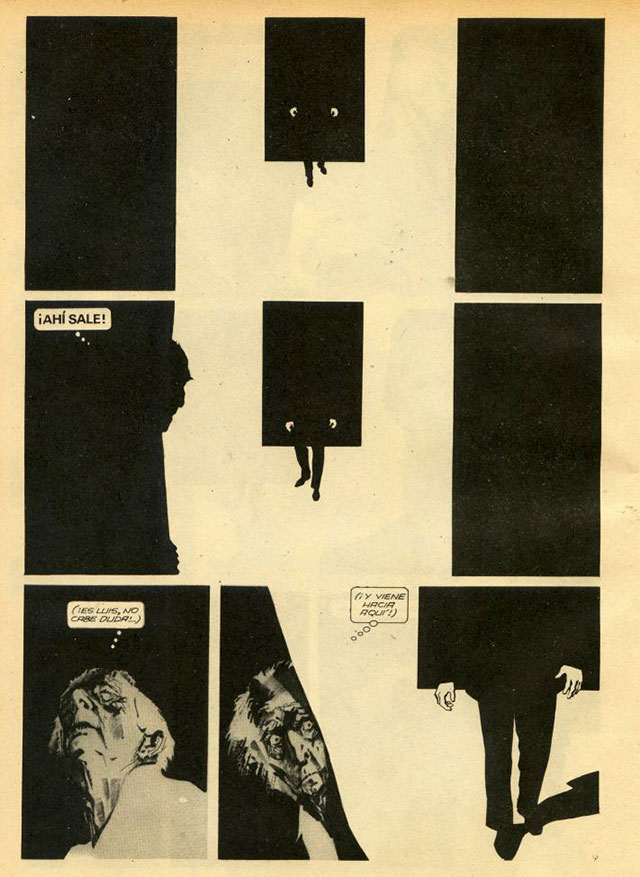

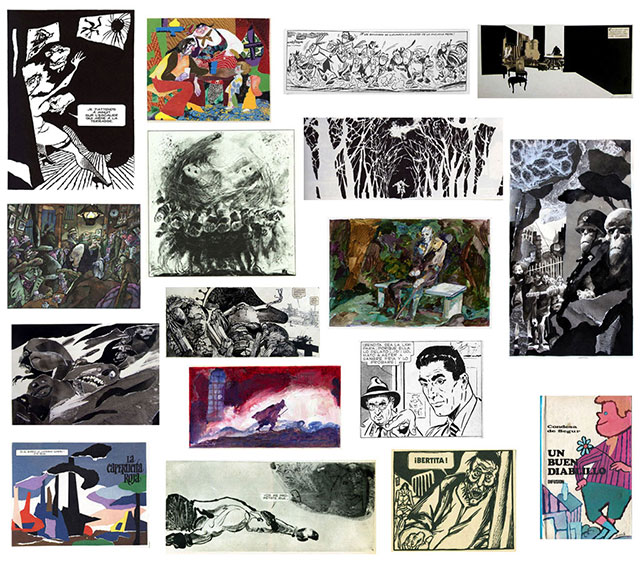

Son travail m’a influencé tout autant que sa figure, cette connexion avec son travail dont je parlais auparavant. Mais, si l’on s’intéresse à des aspects précis de son œuvre, la relation qu’il établit entre le dessin et la mise en page, l’utilisation du noir et blanc (en réalité, du blanc davantage que du noir) m’intéressent particulièrement. Sa relation particulière avec le style m’intéresse également : chaque travail de Breccia, en plus de l’information nécessaire pour comprendre l’action (c’est un dessinateur qui n’oublie jamais le lecteur), incorpore une autre information purement stylistique, qui nous explique d’une certaine manière quelles sont les paramètres depuis lesquels l’œuvre doit être lue. Il n’a jamais dessiné deux fois en utilisant le même style, chaque œuvre doit être lue dans une clé graphique différente.

Ce type de recherche m’intéresse dans la mesure où elle est connectée avec une autre dont il est spécialiste : l’allusion. A la différence d’autres dessinateurs qui essayent de nous nous faire entrer dans un monde concret, de nous immerger dans une sorte d’illusion de vie, Breccia expose tout le temps le mécanisme de la créature qu’il met en marche. Il s’agit d’une page de bande dessinée, d’une pièce fabriquée, artificielle, qui requiert une certaine distance avec le lecteur pour être lue correctement.

Pour prendre un exemple : il ne s’agit jamais de dessiner simplement des personnages terrifiés, il s’agit de dessiner l’idée même de l’horreur. C’est dans ce sens là qu’il travaille d’une manière allusive, plus indirecte que la plupart des auteurs de bande dessinée (et spécialement ses contemporains). Cela crée une infinité de problèmes, mais on a déjà vu que c’est un homme qui adore les problèmes.

Un autre élément du travail de Breccia qui m’intéresse est sa capacité à incorporer dans son univers graphique la topologie particulière des figures qui l’entourent, les têtes des Portègnes et des Argentins de son temps. Cela semble quelque chose d’évident, mais ça ne l’est pas tant que ça si l’on pense au fait que la bande dessinée argentine (et celle de presque n’importe quel endroit) était influencée par la nord-américaine et parmi les importations faites par les artistes locaux se trouvait celle du héros anglo-saxon : la mâchoire carrée, la bouche fermée, el jopito (terme non traduit). Sur ce point précis, Breccia s’apparente à un autre dessinateur que l’on situe habituellement à ses antipodes : Solano López, le dessinateur de “L’Eternaute” original.

Dirais-tu qu’Alberto Breccia fut un artiste engagé ?

Oui, dans son travail, totalement. Avec l’idée de ce qu’il attendait de lui-même. Dans son époque également.

Peut-on encore parler de “l’école sud-américaine” aujourd’hui ?

Oui, probablement, si l’on garde à l’esprit que cette école n’est pas un compartiment fermé ou restreint à un lieu spécifique. Elle n’aurait pas existé sans l’influence première de la bande dessinée nord-américaine, et il est peu probable qu’elle ait continué sans l’influence postérieure de la réception critique et publique des marchés européens (étant donné que la bande dessinée comme marché de masse en Argentine est aujourd’hui réduit à un espace minuscule si on le compare à ce qu’il était il y a plusieurs dizaines d’années.) Il y a aujourd’hui toute une série d’auteurs internationaux qui ont déclaré à un moment avoir été influencé par cette école : Frank Miller, Dave McKean, Lorenzo Mattotti, etc. L’influence qu’a le travail de Breccia, de Muñoz, de Carlos Nine, en Argentine et en dehors de ce pays est vivante, et je crois que leurs œuvres ont quelques marques stylistiques communes que permettent un peu de jouer avec l’idée d’école (pour ce qui est de Nine, par exemple, on peut pister ses influences jusque dans les production de l’animation numérique des studios nord- américains).

De toute manière, cela nous pousse à nous interroger sur le mystère qui entoure la formation de ce que l’on appelle les “écoles nationales”. Pourquoi la ligne claire d’Hergé est devenue d’une manière si indiscutable le squelette de ce que l’on appelle la “ligne franco-belge” ? Pourquoi Tezuka s’est avéré avoir une influence aussi décisive pour le Manga japonais ?

A propos du dessin et du style, il disait ceci :

“Pendant des années, j’ai fait des efforts terribles pour donner forme à mon style et, finalement, je me suis rendu compte que ce style n’est rien de plus qu’une étiquette qui ne sert à rien. Le dessin est un concept, qui n’est pas une marque (…)

Pourquoi dois-je continuer à dessiner tout le temps de la même façon ?

Quand je dessine, je suis toujours moi-même, je change seulement les signes avec lesquels j’exprime un concept. Avoir un style personnel, ce type de sceau de garantie, c’est simplement s’arrêter à l’endroit où nous atteignons le succès.”

(extrait de “Ombres et Lumières”, Vertige Graphic, 1992)

Qu’en penses-tu ?

C’est une définition parfaite du problème de fond que l’on retrouve dans sa relation avec le style : elle est paradoxale. Beaucoup voient en lui le styliste par excellence, mais si on l’étudie avec attention, le dessinateur qui se méfiait de la notion même de style commence à apparaître. Pour Breccia, le style est un recours narratif supplémentaire (comme par exemple pour Saul Steinberg), il part de la mise en scène que se déploie pour raconter une histoire, plutôt que d’un élément constitutif qui le définisse comme auteur. Son style évolue constamment. Chacune de ses bandes dessinées prétend être un nouveau développement de ce problème, racontée avec un système de représentation différent du précédent (même si la différence est légère), qui doit cependant pouvoir être lu de la même façon par laquelle on comprend que ce que le personnage tient en main est un pistolet afin qu’il existe une narration. Le style, dans le fond, est une information et non la marque de fabrique d’un auteur.

Parmi tous ses différents styles de dessin, lequel t’émeut, t’interpelle le plus ? Et pourquoi ?

Il est difficile d’en choisir un, en raison de ce que j’ai dit auparavant. La finition impeccable de certaines œuvres m’impressionne mais le Breccia plus dubitatif de ses début m’interpelle pour d’autres raisons (peut-être plus en lien avec le grand personnage qu’est devenu l’auteur, mais dans le fond tout aussi valables). Et c’est là le grand mérite de Breccia : toutes ses histoires, toutes ses envolées stylistiques racontent dans le fond la même grande histoire, celle de sa vie.

Si tu devais choisir une des ses histoires ou une de ses séries en particulier, laquelle serait-ce ? Pour quelles raisons ?

Peut-être “Pancho Lopez”, une bande dessinée comique avec un scénario d’Abel Santa Cruz. Non que ce soit le plus intéressant de Breccia mais parce que c’est un chemin peu fréquenté, une possibilité qui n’a pas été bien explorée dans sa production.

Sans parler nécessairement d’ “héritage”, qui sont les dessinateurs / auteurs qui sont aujourd’hui dans la lignée qu’Alberto Breccia ?

J’en ai évoqué certains auparavant, mais de même qu’il est impossible de tracer une sorte d’arbre généalogique du dessin qui ait quelque prétention d’exactitude, il est très difficile de mesurer jusqu’où s’étend son influence. Prenons un exemple concret : dans les années 90, une école critique argentine (ou du moins un groupe de personne ayant cette prétention) parlait des comics nord-américains de superhéros comme du “comic pur” (il y avait une volonté propre à ce groupe d’imposer le terme “comic” à la place du terme argentin “historieta”), opposé à la bande dessinée plus “intellectuelle” et aux “prétentions artistiques” dont Breccia se voyait plus ou moins comme un représentant. Le problème est que l’un des chevaux de bataille de ces critiques était Frank Miller, qui reconnaît être inspiré par le travail de Breccia. Comme on peut le voir, il s’agit dune situation paradoxale.

Au sujet de ses nombreuses expérimentations, il disait ceci :

“Pour dessiner, il faut utiliser les outils qui donnent le résultat le plus convaincant. Chaque thème requiert différentes solutions graphiques, et ces solutions graphiques nécessitent des outils adéquats. C’est l’essence même du dessin et de la bande dessinée”.

(extrait de “Ombres et Lumières”, Vertige Graphic, 1992)

Que penses-tu de cette approche si nous la mettons en perspective avec les outils digitaux (tablette graphique, correction et couleurs avec Photoshop…) dont dispose un jeune auteur aujourd’hui ?

Je crois que Breccia aurait fait des expérimentations avec tous les outils que l’on aurait mis à sa disposition, même les outils numériques. Rien n’est trop bon ou trop mauvais lorsque l’objectif est de raconter une histoire, et par ailleurs, il était l’un des premiers à observer que le véritable original, c’était la page imprimée. De toute manière, il était un dessinateur de l’époque du papier, travailler avec ses mains était ce qui l’excitait le plus et ce serait s’aventurer que d’imaginer sa réaction face à d’autres technologies.

Un jeune auteur d’aujourd’hui devra trouver seul son propre chemin, je suppose, comme Breccia a trouvé le sien.

Pour conclure, as-tu quelque chose de particulier à dire à son sujet ?

Peut-être rapporter l’histoire que Breccia raconta lors d’un entretien avec Trillo et Saccomano : celle du demi-alfajor et du litre de lait. C’est un résumé de la coquetterie de Breccia. Voilà ce qu’il dit :

Breccia: (…) ils m’ont retiré une publication, m’enfonçant ainsi dans la misère. Par-dessus le marché je venais de me marier. Alors, tous les jours nous achetions avec ma femme un litre de lait et un alfajor, voilà quel était notre régime. Un demi-litre de lait et un demi-alfajor chacun.

Trillo: Pourquoi un alfajor et pas des pâtes, par exemple ?

Breccia: Parce que j’aime les alfajores et même dans la misère il faut conserver une certaine splendeur.

Si la bande dessinée argentine avait un blason, il devrait y figurer le demi-litre de lait et le demi-alfajor.

A propos de Lucas Nine

Lucas Nine est argentin et a étudié le dessin et le cinéma. Illustrateur de livres pour enfants, réalisateur de courts métrages (Les Triolets, 2000), et dessinateur, il a publié de nombreuses histoires dans la presse en Amérique du Sud. Sa première bande dessinée “Dingo Roméro” a été publiée en 2008 aux éditions Les Rêveurs et son dernier livre paru en France s’intitule “Thé de noix” (Les Rêveurs)

- Son blog : http://lucasnine.blogspot.fr

- Son site web : http://www.lucasnine.com.ar

- un entretien avec Claire Latxague sur du9